こんにちは、SORAです!

今回のテーマは血液中の液体成分、血漿中に含まれるタンパク質の覚え方です。

取り上げるのは、「アルブミン」、「フィブリン」、「フィブリノーゲン(フィブリノゲン)」、「グロブリン」の4つのタンパク質です。

相変わらずの苦しい内容ですが、よろしければ、みなさんの暗記学習にご活用ください。

この記事では、暗記の必要な語句などの覚え方をご紹介します。

ご紹介する覚え方には、覚えやすくするための語呂合わせやこじ付けなど筆者オリジナルの覚え方が含まれており、本来の意味、内容などと異なることがありますので、その点ご理解頂くとともにご注意願います。

この記事がおすすめな人!

・頻出語句を知りたい人

・暗記の苦手な人

・暗記のコツを知りたい人

・血漿に含まれるタンパク質が覚えられない人

それでは早速、第1回目の暗記対策、労働生理の分野から血液中の液体成分の血漿に含まれるタンパク質の覚え方を確認して行きましょう。

こちらの記事では基本書にも初学者の学習にもおすすめの、テキストと参考書が1冊にまとまったオールインワンタイプの参考書をご紹介しています。

アルブミン(albumin)

まず始めに「アルブミン」の覚え方について、大まかな流れを確認します。

今回の覚え方では、無機質な感じを受けるカタカナ言葉にイメージを結び付け覚えやすくし、さらにアルブミンの機能をこじ付けます。

説明は、「最終的に覚える内容」→「補足情報」→「覚え方」の順で進めて行きます。

アルブミンの機能(最終的に覚える内容)

以下は、アルブミンについて試験で問われる内容で、最終的に覚える内容です。

《最終的に覚える内容》

アルブミンの機能は、血液浸透圧の維持で、血漿中(血液中の液体成分)の水分が血管から組織に漏れ出さないようにすること。

アルブミンの補足情報

覚える対象の語句に印象を付けるための情報です。

試験対策としては、メインの情報ではありませんが覚える対象の語句がイメージしやすくなります。

《補足情報》

・広く動植物に分布する単純タンパク質

・血漿たんぱくの約6割を占める

・ラテン語のalbumen(卵白の意)に由来

覚え方①

アルブミンに視覚イメージを与える

人は、見たことも無いものはなかなか覚えられないものなので、覚え方として積極的にアルブミンに視覚イメージを与えます。

具体的には、アルブミンの言葉の由来から卵白を結びつけます。

流れはこんな感じです。

アルブミンはラテン語のalbumen(卵白の意)に由来しており、卵白(卵の白身)に含まれるタンパク質の主成分はアルブミンである。

↓↓↓具体的イメージ付け

アルブミンは卵白に含まれる代表的なタンパク質

覚え方②

アルブミンの機能をこじ付ける

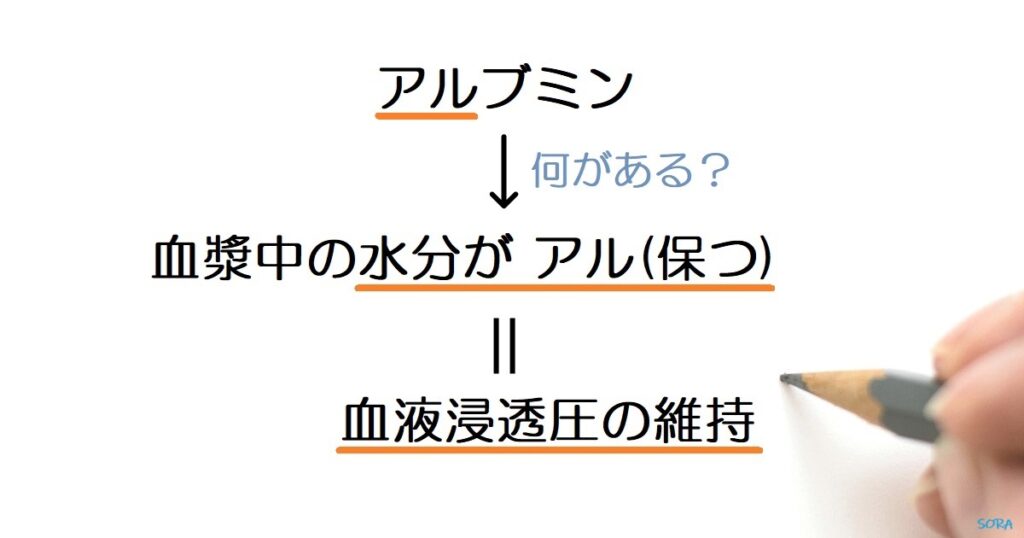

ここからが試験対策のメインで、アルブミンの機能(血液浸透圧の維持)を、アルブミンの「アル」と血漿中(血液中の液体成分)の水分を保つ(有る→アル)をこじ付けて覚えます。

↓↓↓こじ付け

アルブミンの「アル」、何がアル? → 水が「有る」 → 血液浸透圧の維持

※これがこじ付けです。

まとめ アルブミンの覚え方

先ほどの覚え方の2つをまとめます。

《アルブミンの覚え方》

・アルブミンは卵白に含まれる代表的なタンパク質

・アルブミンには血漿中の水分をアル(保つ)ようにする機能(血液浸透圧の維持)がある

と覚えてみてはいかがでしょうか。

長々と書きましたが、筆者も試験勉強の最中、アルブミンに卵白をイメージしながら、「水分がアル」と覚えていました。

フィブリノーゲン

フィブリン

続いて、血液凝固作用で止血の機能の一部を担うフィブリノーゲン(フィブリノゲン)とフィブリンの覚え方です。

今度の覚え方も、カタカナ言葉にイメージ結び付け覚えやすくし、機能をこじ付けます。

フィブリノーゲンとフィブリンの機能(最終的に覚える内容)

こちらは、フィブリノーゲンとフィブリンに関して試験で問われる内容で、最終的に覚える内容です。

《最終的に覚える内容》

フィブリノーゲンがフィブリンに変化し血液を凝固させることで、止血機能の一部を担っている。

フィブリノーゲンとフィブリンの補足情報

覚える対象の語句に印象を付けるための情報です。

試験対策としては、メインの情報ではありませんが覚える対象の語句がイメージしやすくなります。

《補足情報》

・フィブリン(fibrin)の語源は、ラテン語の「fibra」(繊維、糸)に由来

・繊維の意味を表す英語のfiber(ファイバー)も、同じラテン語の「fibra」に由来

・フィブリンは、繊維状タンパク質

覚え方①

フィブリンと繊維を関連付ける

今回もやはり、見たことも無いものはなかなか覚えられないので、フィブリンにイメージ付けをします。

・フィブリンは繊維(fiber)と関連がある。

・フィブリン(繊維状タンパク質)は、止血の役割の一部を担っている。

↓↓↓

フィブリン(繊維状タンパク質)が傷口を塞ぐ様子をイメージして、血液の凝固と関連付けて覚える。

覚え方②

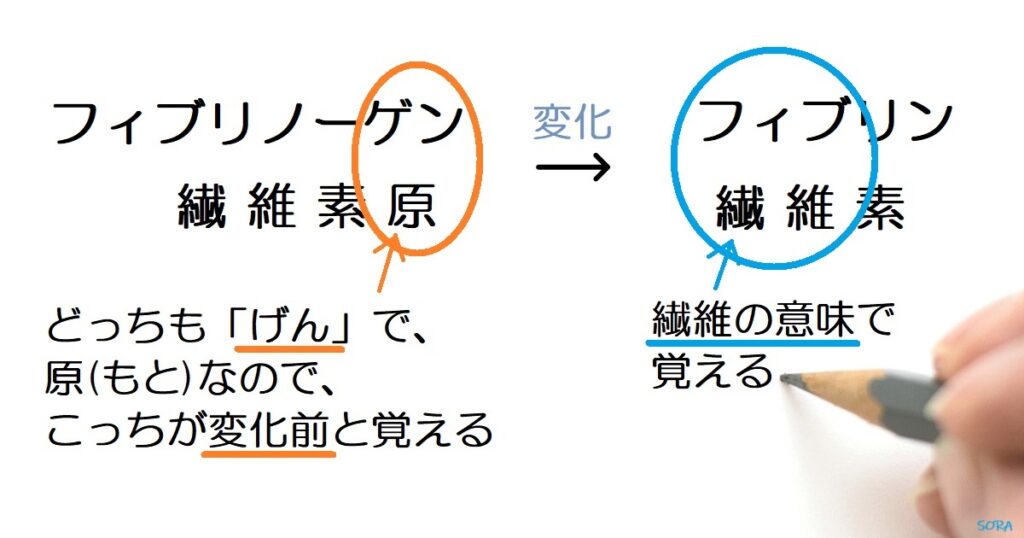

フィブリノーゲンと繊維素原(日本語名)との対応関係と、変化(血液の凝固)の過程をこじ付ける

・フィブリノーゲンと繊維素原(日本語名)を、語尾の「げん」つながりで同じものと覚える。

・フィブリノーゲンが変化し繊維状タンパク質のフィブリンになるが、

「原(げん)」は「もと」の意味があるので、変化(血液の凝固)の過程で先になると覚える。

まとめ フィブリノーゲンとフィブリンの覚え方

先ほどの覚え方の2つをまとめます。

①フィブリンは繊維(fiber)と関連がある。

そして、フィブリン(繊維状タンパク質)は、止血(血液の凝固)の役割の一部を担っている。

②フィブリノーゲンとフィブリンのどっちが変化の前かは、フィブリノーゲンの「ゲン」と繊維素原(日本語名)の「原(げん)」に着目して、こっちが原(もと=先)

と覚えてみてはいかがでしょうか。

覚え方としては「ゲンと原」がカギになるのですが、この覚え方には結構自身があります。

もちろん、筆者自身もこの覚え方で試験にのぞみました。

グロブリン(guroburin)

最後に、免疫機能の1つを担うグロブリンです。

ちなみに、グロブリンは学習の中では、血球の免疫機能のところでも登場しますので、この段階であわせて覚えてしまう方が効率が良いです。

グロブリンの機能(最終的に覚える内容)

こちらは、グロブリンに関して試験で問われる内容で、最終的に覚える内容です。

グロブリンは、免疫反応の1つの体液性免疫に関与していて、免疫グロブリンと呼ばれる。

グロブリンの補足情報

グロブリンの補足情報です。

補足情報と言いながらグロブリンの場合、結構重要な情報です。

《補足情報》

グロブリンは、「労働生理>血液>血球」のところでも登場します。

・免疫グロブリンは、リンパ球が細菌やウイルス等の異物を抗原と認識し、その認識した特定の抗原に対してだけ反応する抗体としてBリンパ球から生産される。

・抗体が抗原に結び付き、抗原の働きを抑える。(体液性免疫)

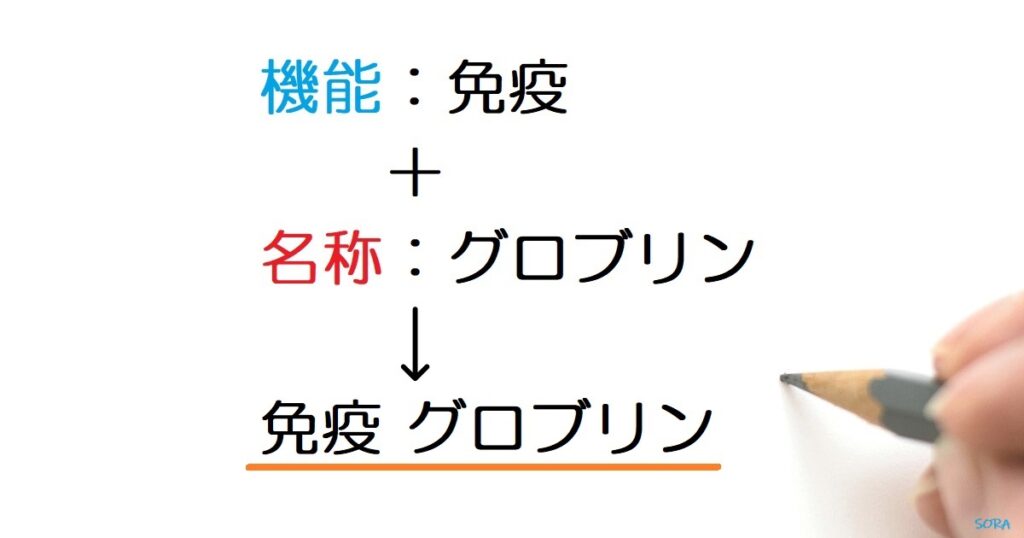

まとめ グロブリンの覚え方

覚え方は何のひねりも無く、機能と名称を合わせて、「免疫グロブリン」と覚えます。

機能(免疫 )+ 名称(グロブリン) → 免疫グロブリン

実際、筆者は覚え方が思いつかずそのまま「免疫グロブリン」と覚えてましたが、割とすんなりこれで覚えられます。

こちらの記事では基本書にも初学者の学習にもおすすめの、テキストと参考書が1冊にまとまったオールインワンタイプの参考書をご紹介しています。

まとめ

今回の記事では、血漿に含まれるタンパク質、「アルブミン」、「フィブリン、フィブリノーゲン」、「グロブリン」の覚え方を解説しました。

ポイントをまとめると次の通りです。

| まとめ |

|---|

| ✔アルブミンの覚え方 アルブミンは卵白に含まれる代表的なタンパク質で、血漿中の水分をアル(保つ)ようにする機能(血液浸透圧の維持)がある。 |

| ✔フィブリン、フィブリノーゲン(フィブリノゲン)の覚え方 ①フィブリンは繊維(fiber)と関連がある。 そして、フィブリン(繊維状タンパク質)は、止血(血液の凝固)の役割の一部を担っている。 ②フィブリノーゲンとフィブリンのどっちが変化の前かは、フィブリノーゲンの「ゲン」と繊維素原(日本語名)の「原(げん)」に着目して、こっちが原(もと=先)だと覚える。 |

| ✔グロブリンの覚え方 ・グロブリンは、免疫反応の1つの体液性免疫に関与していて、免疫グロブリンと呼ばれる。 ・機能(免疫)+名称(グロブリン)をそのままくっ付けて、「免疫グロブリン」と覚える。 |

以上、労働生理のカテゴリーから血液中の液体成分の血漿に含まれるタンパク質の覚え方についての解説でした。

なお、今回解説した覚え方は、あくまでも補助的な手段です。

基礎学習は、参考書や通信講座などを利用し、学習を進める過程で暗記に苦労する場面で活用ください。

以下の記事では、衛生管理者試験に頻出のテーマの語呂合わせなどの覚え方を解説しています。

ぜひ、学習の参考にご覧ください。

このサイトでは、資格情報や試験合格のためのお役立ち情報を発信しています。

この度は、当記事を最後までお読み頂きありがとうございました。

今後とも当サイト(資格リサーチ.com)をよろしくお願いします。