こんにちは、SORAです!

今回は、「衛生管理者とは?」という皆さんの疑問にお答え、衛生管理者がどんな仕事をして、なぜ衛生管理者が必要なのかを解説します!

皆さんがもし、これから衛生管理者を目指す場合や少しでも興味がある場合は、衛生管理者のことを知ることが衛生管理者を目指す上での第一歩になります。

この記事がおすすめの人!

・衛生管理者のことを知りたい人

・衛生管理者になりたい人

それでは、衛生管理者について詳しく確認していきましょう。

Contents

衛生管理者はこんな人

まず、衛生管理者について基本的なことをお話しすると、衛生管理者はわりと皆さんの身近にいます。

そして、衛生管理者がどんな人かと言うと、会社に勤務する労働者の皆さんの健康管理や事業場の衛生管理などの仕事をする人です。

また、衛生管理者は労働安全衛生法で規定されており、常時50人以上の労働者が従事する事業場で選任が義務付けられている人です。

もし皆さんが会社勤めで、お勤めの仕事場の労働者数が50人以上の場合、事業場のどなたかが衛生管理者に職に就いています。

なお、一部例外はありますが原則衛生管理者は事業場に専属する人です。

そして、ここでの専属と言うのは、選任されている事業場にのみ属しているという意味で、他の事業場との兼任はできないということです。

ちなみに、SORAの勤務する事業場は労働者の数が50人に満たないため衛生管理者の設置義務はありません。

ただ、労働者が10人以上のため衛生推進者は選任されています。

では、なぜ第一種衛生管理者免許を取ったのかは、個人的な趣味もありますが、会社の勧めがあったからです。

衛生管理者が必要な理由

一定数以上の労働者が働く事業場では衛生管理者の選任が必要なことは分かりましたが、では何故事業場には衛生管理者が必要なのでしょうか?

その理由は、労働安全衛生法が労働者の職場での安全や健康の確保と、快適な職場形成の促進を目的にしており、衛生管理者はその担い手の一人として労働安全衛生法に規定されているからです。

《理由》

労働安全衛生法は、事業者が衛生管理者に対し労働安全衛生法第十条第一項の各号に定める業務※のうち衛生に係る技術的事項を管理させることを定めています。

※労働安全衛生法第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除きます。

そして、「衛生に係る技術的事項の管理」とは、具体的には以下の通りです。

| 1 | 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 |

| 2 | 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 |

| 3 | 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。 |

| 4 | 労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 |

| 5 | 1~4に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの |

衛生管理者の皆さんが、職場には欠かせない人で重要なお仕事をされていることをご理解頂けたかと思います。

衛生管理者になるための要件

先のセクションでは衛生管理者がどんな人でなぜ必要かについて解説しました。

では、次に衛生管理者になるためにはどうすれば良いのでしょうか?

その前に1つ前置きをすると、一言で衛生管理者といってもその側面には2つの意味があります。

《衛生管理者の2つの意味》

①衛生管理者の仕事に就いている人

②衛生管理者免許試験に合格し免許を取得した人

次からは、衛生管理者の2つの意味からそれぞれ衛生管理者の仕事に就くために必要な資格と、免許の取得に必要な衛生管理者免許試験について解説します。

衛生管理者の仕事に就くためには免許が必要

まず、前提からお伝えすると衛生管理者の仕事に就くには資格が必要です。

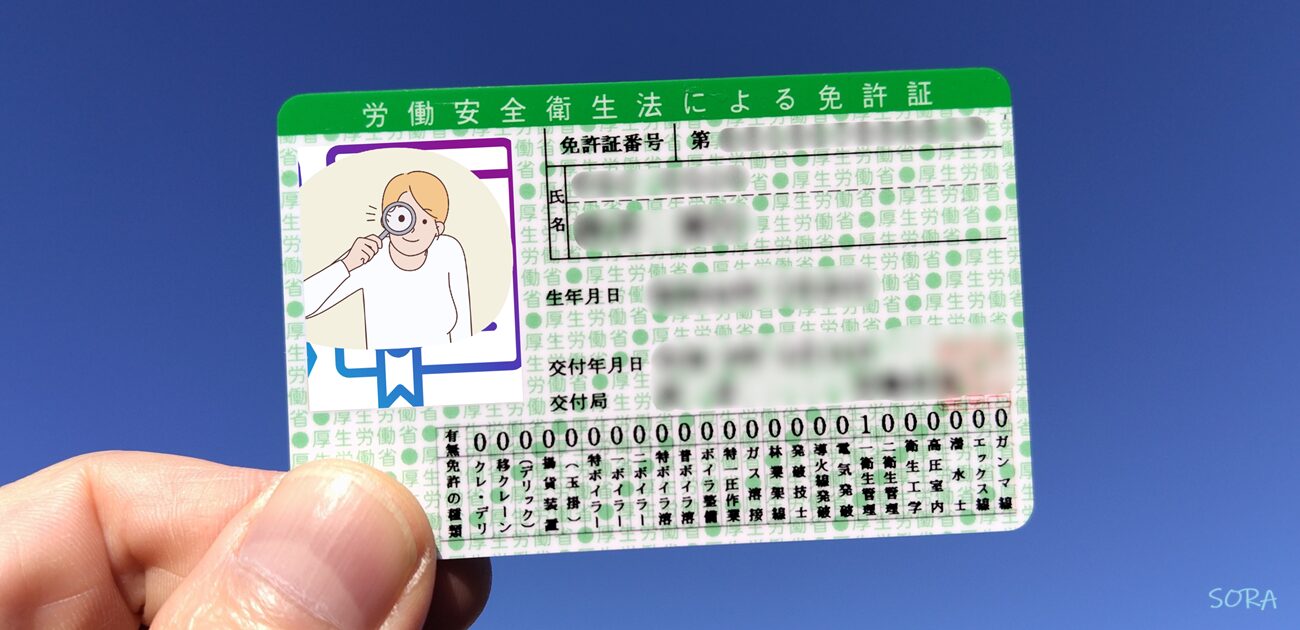

そして、いくつかある衛生管理者の仕事に就くことができる資格のうちの2つが、衛生管理者免許試験を受けて取得する第一種衛生管理者免許や第二種衛生管理者免許です。

なお、事業場の業種によって衛生管理者になるための資格が異なり、分類としては大きく2つに分けられます。

以下の表は業種と対応する資格を分類したもので、中には医師や歯科医師などの難関国家資格もありますが、一般的には衛生管理者の免許を取得して衛生管理者の仕事に就く場合が多いです。

| 業種 | 資格 |

|---|---|

| 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める者 |

| 上記以外の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める者 |

上記の分類表を見ると分かると思いますが、「第一種衛生管理者免許」を持っていればどの業種でも仕事に就けます。

衛生管理者免許を取得するための試験合格と難易度

先のセクションでは、衛生管理者になるためには衛生管理者の免許を取得する必要があり、一般的であることをご説明しました。

そして、免許を取得するには衛生管理者免許試験に合格する必要があります。

では、合格と言えば次に気になるのは、衛生管理者免許試験の難易度だと思いますが、心配の必要はありません。

衛生管理者免許の難易度はそれほど高くはありません。

その根拠は衛生管理者免許の合格率の高さです。

決して勉強せずに合格できる試験ではありませんが、実際ここ最近の合格率は、第一種衛生管理者が約45%前後、第二種衛生管理者で約50%前後です。

これは、他の国家資格と比べても非常に高い合格率です。

また、衛生管理者の試験は、年に複数回開催されているため、チャレンジできる機会が多い試験でもあります。

つまり、これらを踏まえると衛生管理者試験は、他の難関資格に比べても難易度は低くく受験の機会も多くあるため、比較的に合格しやすい試験とみることができます。

SORA自身も約3ヶ月の学習で、一発合格できました。

こちらの記事では衛生管理者免許試験の合格率や難易度について詳しく解説しています。

参考にご覧ください。

【補足】衛生管理者免許試験を受けるには受験資格に該当することが必要

ここからは少々補足になりますが、衛生管理者になれるかという意味では、実は衛生管理者免許試験を受けるには受験資格に該当する必要があります。

具体的には、各地の安全衛生技術センター等で配布している案内(免許試験受験申請書とその作り方)や公益財団法人 安全衛生技術試験協会のホームページに記載されていますが、一例として以下のような受験資格があります。

そして、この受験資格は受験の申請の際、添付書類で示す必要があります。

《受験資格の例》

・大学を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・高等学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの など

なお、いずれの受験資格にも「〇〇年以上の労働衛生の実務」という文言が入っていますが、具体的には以下の13業務についての実務になります。

こちらは事業者証明書のフォーマットに例示されています。

《実務13業務》

・健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務

・作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務

・作業条件、施設等の衛生上の改善の業務

・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務

・衛生教育の企画、実施等に関する業務

・労働衛生の統計の作成に関する業務

・看護師又は准看護師の業務

・労働衛生関係の作業主任者※としての業務

・労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務

・自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務

・保健衛生に関する業務

・保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務

・建築物環境衛生管理技術者の業務

※に該当する作業主任者

高圧室、エックス線、ガンマ線透過写真撮影、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛等、酸素欠乏危険、有機溶剤、石綿

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ(事業者証明書)

例示の13業務の中には、専門的な業務で少々ハードルの高いものも含まれていますが、一方で比較的に身近なものも含まれています。

例えば、「健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務」や「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」、「労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務」などです。

特に皆さんが、人事、総務、労務などの職場や従業員の管理に関わるような部門で仕事をされているようでしたら、皆さんのお仕事が実務経験に該当する可能性は高いと思われます。

もし、ご自身の業務が実務経験に該当するかが分からない場合や不安があるようなときは、各地の安全衛生技術センターにお問合せの上、ご確認ください。

まとめ

今回の記事では、「衛生管理者とは?」というテーマで、その仕事、その存在理由、そして衛生管理者になれるかについて解説しました。

ポイントのまとめは次の通りです。

| まとめ |

| ✔衛生管理者はこんな人 ・衛生管理者は、労働者の健康管理や事業場の衛生管理などの仕事をする人 ・衛生管理者は、労働安全衛生法で規定されており、常時50人以上の労働者が従事する事業場で選任が義務付けられている人 |

| ✔衛生管理者が必要な理由 労働安全衛生法が労働者の職場での安全や健康の確保と、快適な職場形成の促進を目的にしており、衛生管理者はその担い手の一人として労働安全衛生法に規定されているから。 具体的には、労働安全衛生法では、事業者が衛生管理者に対し労働安全衛生法に定める業務※のうち衛生に係る技術的事項を管理させることを定めている。 ※労働安全衛生法第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除きます。 |

| ✔衛生管理者になるための要件 ①衛生管理者の仕事に就くためには免許が必要 ・衛生管理者の仕事に就くには資格が必要 ・いくつかある衛生管理者の仕事に就くことができる資格のうちの2つが、第一種衛生管理者免許や第二種衛生管理者免許 ・一般的には衛生管理者免許を取得して衛生管理者の仕事に就くことが多い ②衛生管理者免許を取得するには試験合格が必要 ・衛生管理者免許を取得するには衛生管理者免許試験の合格が必要 ・衛生管理者試験の最近の合格率は、第一種で約45%前後、第二種で約50%前後と難易度はそれほど高くない ・試験は年に複数回行われているため、チャレンジできる機会が多い ⇒ 比較的に合格しやすい試験 ・免許証を取得するには試験の合格後に申請が必要 【補足】衛生管理者免許試験を受けるには受験資格に該当することが必要 《受験資格の例》 ・大学を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・高等学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの など 《実務にかかる業務の例》 ・健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 ・作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 ・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 など |

以上、衛生管理者がどんな人でその存在理由、衛生管理者になれるかについての解説でした。

今回の記事が少しでも衛生管理者への理解や興味につながると非常に嬉しいです。

こちらの記事ではこれから受験される方へ参考書や通信講座を詳しく解説しています。

ぜひ参考にご覧ください。

このサイトでは、資格の情報や試験合格のためのお役立ち情報を発信しています。

この度は、当記事を最後までお読みいただきありがとうございました。

今後とも当サイト(資格リサーチ.com)をよろしくお願いします。