こんにちは、SORAです!

まず説明に入る前に、衛生管理者試験の何をもって「裏ワザ」とするかですが、これには2つあります。

《裏ワザ》

①効率良く勉強する方法

②お金をかけないない方法

そして、今回ご紹介するのは①の「効率良く勉強する方法」です。

ちなみに、「裏ワザ」というとチートなやり方にも聞こえますが、正直そんな方法は無く、勉強する上で考えるべきところは、「効率性」です。

一方で、できるだけお金をかけないという考え方もありますが、一番の目的は合格することですので、今回は「効率良く勉強する方法」を取り上げました。

この記事がおすすめの人!

・効率良く勉強する方法を知りたい人

それでは早速、衛生管理者試験を「効率良く勉強する方法」を確認してみましょう。

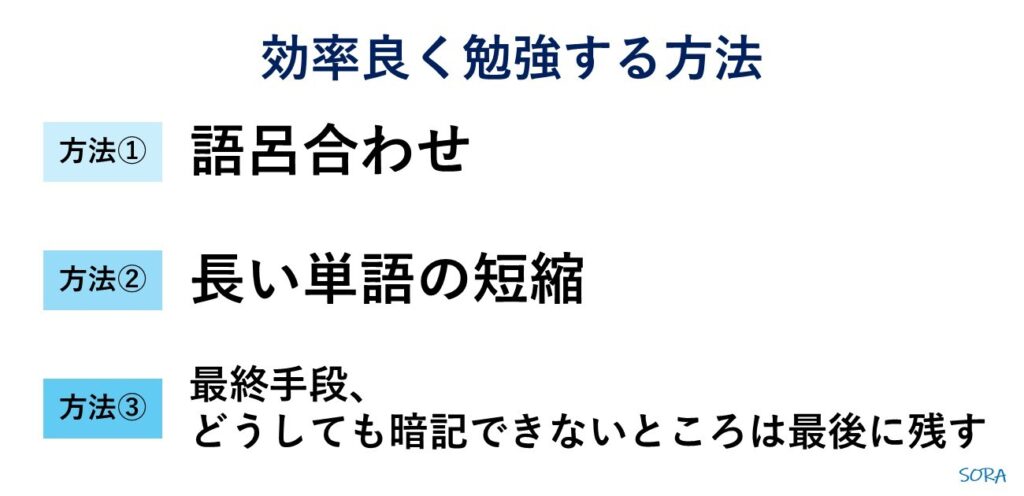

効率良く勉強する方法

衛生管理者の試験を効率良く勉強する方法はこちらの3つです。

私自身、試験勉強中これらの方法を意識していた訳ではないですが、記事にまとめるとこのようになりました。

今更ながら、最初から意識していればもう少し効率良く勉強できたように思います。

語呂合わせ

まず1つ目の方法は、「語呂合わせ」です。

これをあげると「な~んだ、語呂合わせなんか普通に知ってるよ。」といった声が聞こえてきそうですが、あえて衛生管理者の勉強に「語呂合わせ」をあげる理由があります。

理由は、衛生管理者の試験では、暗記の必要な単語が非常に多くあり、そして、この多くの単語を短期間に暗記するには、「語呂合わせ」は効率が良いからです。

実際、試験では単語の知識がないと答えられない問題がたくさん出題されます。

中には、ストレートに単語の意味を問うものもあります。

1つ例をあげると、このような問題があります。

こちらは公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公開している令和6年10月掲載の公表問題で、労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)の分野からの出題です。

問33 食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)腸炎ビブリオ菌は、熱に強い。

(2)サルモネラ菌による食中毒は、鶏卵が原因となることがある。

(3)黄色ブドウ球菌による食中毒は、食品に付着した菌が食品中で増殖した際に生じる毒素により発症する。

(4)ウェルシュ菌、セレウス菌及びカンピロバクターは、いずれも細菌性食中毒の原因菌である。

(5)ノロウイルスによる食中毒は、冬季に集団食中毒として発生することが多く、潜伏期間は、1~2日間である。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ 第一種衛生管理者 令和6年10月掲載の試験問題

問題としては、食中毒の原因となる菌やウィルスがどのような特徴をもっているかを問うものです。

答えは、(1)の選択肢が正解になるのですが、

これって、菌やウィルスの特徴を知らないかったら速攻で詰みですよね?

ちなみにこの問題は、単語の意味をストレートにたずねているので、知っていればすぐに答えられますが、知らない場合はいくら考えて正解にはたどり着くことはできません。

そうなると最後は、5分の1の確率にかけるだけです。

といった理由から、たくさんの単語を効率良く短期間に暗記するには、「語呂合わせ」が有効手段であることがご理解頂けるかと思います。

具体的な「語呂合わせ」の例は以下の記事をご覧ください。

当サイト「資格リサーチ.com」では語呂合わせなどの効率の良い覚え方をご紹介しています。

長い単語の短縮

2つ目の方法は、「長い単語の短縮」です。

この方法は、カタカナなどの長い単語を縮めて覚えやすくしてしまうやり方です。

実例をあげると、第1種衛生管理者試験の労働衛生(有害業務に係るもの)から、化学物質や有機溶剤の名称での活用です。

《化学物質の名称例》

アクリロニトリル

ニッケルカルボニル

トリクロロエチレン など

このまま見ると、舌を嚙みそうですし、目もチカチカしますし、それに何よりも覚えにくいです。

こういった単語って、見たことも聞いたことも無い上に、カタカナ言葉なので頭に入らないんですよね。

そしてこの長ったらしいカタカナの名称を短くすると、例えばこんな風になります。

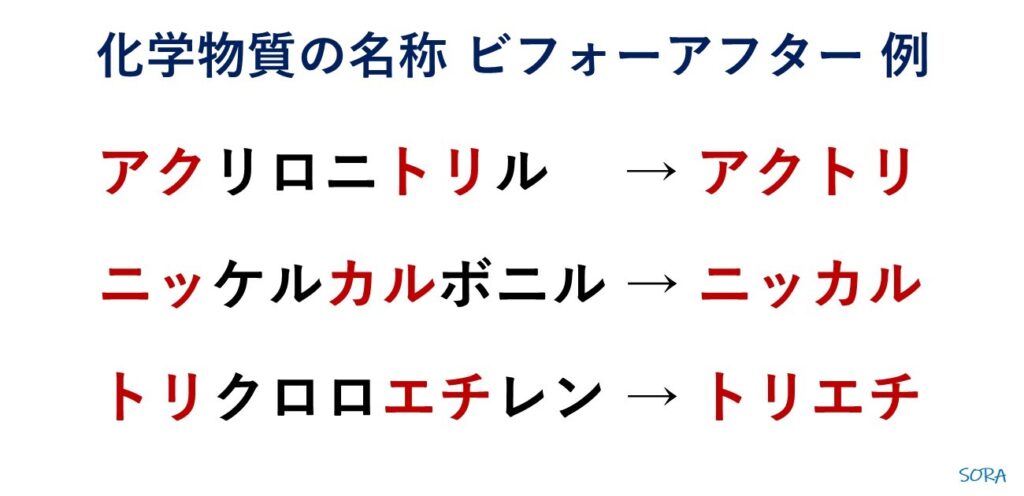

《化学物質の名称 ビフォーアフター例》

アクリロニトリル → アクトリ

ニッケルカルボニル → ニッカル

トリクロロエチレン → トリエチ

なんということでしょう!

かつて、多くの受験者を惑わしていた化学物質の名称が覚えやすい4文字単語に変身しました。

注意として、元の単語が分からないと意味は無いのですが、いかがでしょう。

これなら覚えられそうに思いませんか。

最終手段、どうしても暗記できないところは最後に残す

最後3つ目ですが、正直これは最終手段です。

やらないことに越したことが無い、試験に合格するためだけのおすすめしない方法です。

《最終手段》

どうしても暗記できないところは最後に残す

勉強を進めて行くと、繰返し覚えようとしても、どうしても覚えられないところが出てきます。

この方法は、そういったところを一旦後回しにして試験の直前にワンチャン短期記憶にかけて覚えるやり方です。

それこそ一夜漬け、試験当日、試験の直前に覚えるやり方です。

ちなみに後回しにする理由もあって、一部にこだわると先に進めず、本来覚えやすいところを覚えるため時間を無駄に消費してしまう可能性があるからです。

衛生管理者試験の合格基準は、全体では60%です。

覚えられないところがあっても他の問題で60%確保できれば良いのです。

要は、覚えやすいところを優先して、覚えにくいところを後回しに限られた時間を有効活用するということです。

次からは、SORAの実例を1つご紹介します。

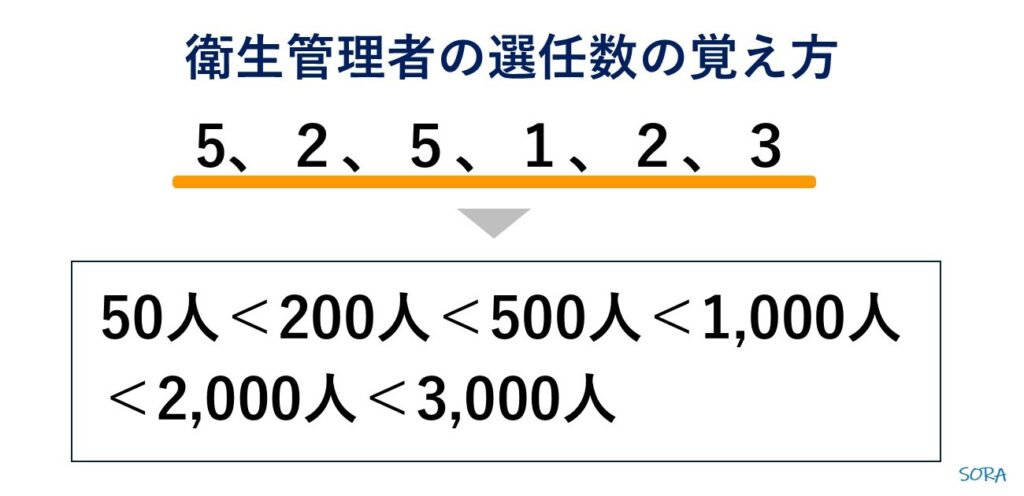

具体的には、衛生管理者の選任数での実例です。

皆さんに当てはまるかは別にして、私がなかなか覚えられなくて最後まで残った箇所です。

ちなみにこれは、事業所の規模(労働者数)に応じて選任を要する衛生管理者数を示しているのですが、実は試験で良く出題されます。

| 事業場の労働者数 | 選任数 |

|---|---|

| 50人以上 200人以下 | 1人以上 |

| 200人超 500人以下 | 2人以上 |

| 500人超 1,000人以下 | 3人以上 |

| 1,000人超 2,000人以下 | 4人以上 |

| 2,000人超 3,000人以下 | 5人以上 |

| 3,000人超 | 6人以上 |

まず覚え方としては、衛生管理者の選任数は、順に一人づつ増えて行くのでそのまま覚えます。

一方の選任条件の労働者数は少々覚えにくいので、

選任条件の数字の頭を取って、「5、2、5、1、2、3」と覚えます。

そして、スタートの5が50人というのはそのまま覚える必要がありますが、この後の労働者数は順に数字が大きくなることを意識すれば元の数字を導くことができます。

話を戻して、

あとは、こういった覚えられない箇所をピックアップしたもの(メモにまとめる、テキストに付箋などをはさむなど)を一夜漬け、試験当日あるいは試験の直前にひたすら覚えます。

私の場合テキストに付箋をはさんだ箇所を、試験当日直前までひたすら読み返してました。

衛生管理者の選任数であれば、「5、2、5、1、2、3...5、2、5...」と

まとめ

以上、衛生管理者試験の「裏ワザ」、効率良く学習する方法のご紹介でした。

今回のまとめです。

| まとめ |

|---|

| 衛生管理者試験の学習の「裏ワザ」にはチートな方法はないが、効率良く学習する方法はある ①語呂合わせの活用 ②長い単語は短縮して覚える (例)化学物質、有機溶剤などの名称(アクリロニトリル →アクトリ など) ③最終手段、どうしても暗記できないところは最後に残す 覚えやすいところを優先し、覚えにくいところは直前の短期記憶にかける |

今回の記事では、私が実践した衛生管理者試験の勉強方法をご紹介しました。

最初にお伝えした通り、衛生管理者試験の学習ではチート技はありません。

しかし、効率良く学習する方法はあります。

そして、学習に使用する基本書にも効率的にまとめられてものがあります。

こちらの記事ではテキストと問題集が1冊にまとまったオールインワンタイプの参考書をご紹介しています。

このサイトでは、資格情報や試験合格のためのお役立ち情報を発信しています。

この度は、当記事を最後までお読み頂きありがとうございました。

今後とも当サイト(資格リサーチ.com)をよろしくお願いします。